FILTR✖️新潮選書『人類学の古典に親しむーメアリ・ダグラスというエアポケット』第2クールの講座日記。人類学の理論書に必ず掲載される1冊。メアリ・ダグラス『汚穢と禁忌』を読んでいます。

第1クールの様子はこちらから。

8月10日 一緒に読むと『汚穢と禁忌』がより面白くなるかもしれないブックリスト

受講生の方が作ってくださったブックリスト。今回は別ポストとしてスピンオフさせています。

7月10日 ダグラス最終回・木曜日の皆さんの声

メアリ・ダグラス『汚穢と禁忌』。第2クール木曜日が終了。アフタートークの声を一部紹介。トリは磯野の心の声。

1章を読んだ時、あまりの難解さに登校拒否になるかと思った。

自発的に受ける講座で登校拒否という、新しいパターン

初めは、当てられたらやばいと思って目を逸らそうと思った

オンラインでどうやって?!

途中、あまりに難しく自分には文化人類学のセンスがないと落ち込んだ

違います。あなたではなく、本のせいです。

御来光を見るためにここまで富士山を登ってきた。そんな感じの最終章だった。

10章だけを読んだらこうならないですよね。雨天でなく良かったです。

どこに行ってもうまくはまれないと感じてきたけど、ダグラスを読んで、自分はこれでいいんだと思えた

とても嬉しい一言でした。センザンコウの気持ちで力を発揮してほしいです。

最後の最後で、これまでの章の意味がわかって光がさした

10章のためにこれまでがある、そう感じさせてくれる最終章ですよね。

7月9日 学習のリズムをどう作るか

第2クールも残すところあと1回。

本講座は各回の後にレビューシートが用意されており、提出は任意。提出期間は3日くらいしかないにも関わらず、毎回大体10数人の提出がある。(レビューシートには、1通ずつ返信をし、名前を隠した状態で公開している)

第2クールは特徴があり、それは大体夜20時すぎに一気にレビューが入ること。「今回は3人くらい?」と思って眠りにつき、朝起きるとたくさんの提出があることが毎週続いている。

第1クールはもう少し分散された提出だった。

第1クールに続き、第2クールをを受けている人も日本全国に散らばっている。でも、その人たちがほぼ同じ時間に講座のことを振り返りながら文章を書いている。そう考えると懐かしい故郷のお菓子をほうじ茶と共に飲んでいる気持ちになる。

日曜夜の振り返りは素敵だ

日曜の夜に学びを振り返るのは『汚穢と禁忌』的に考えても、間違っていない(具体的には第四章)。週の終わりと学習の振り返りを合わせることは、次に向かう精神のリズムを作る意味で絶対に効果があるはずだ。

振り返りの理由が、レビューシートの締め切りが日曜日であることを踏まえたとしても。

学びの基本はリズム。あとわからなくても、とりあえずわからないなりに同じタイミングで続けてみることが大切だと私は思う。

4月から7月の約3ヶ月間、この難解な本と共に、そのリズムを続けてくれた人たちが一定数いることを嬉しく思う。

第九章は不倫とか、浮気とかの話がたくさん出てくるので、先週金曜日のダグラス自習室は不倫をテーマに話し合い。不倫を許してもらう際のプレゼントは、ダイヤなど「相手の財政状況に著しくダメージを与えるもの」である必要があり、でもそれを催促する人は、不倫などつゆほども気にしていない様子で「ダイヤが欲しい」とさらっというイメージがある、と発言した受講生の方の想像力に感動した。

6月22日 清めの儀式、いろいろ。

土下座、冷水をかぶる、厄除け、丸坊主、仲直りの握手、大衆の面前で大声で泣く、茅の輪くぐり

一体これってなんなんだ、と考えを深めるのが8章。「意味がない」と言われることの意味が考えられる。清めの儀式は使いよう。

8章と(4章を)読むと、お祓いに行くとなぜスッキリするのかがわかります。

「暇だって」いうと忙しくなるから、言っちゃいけないっていう話も面白かった。8章は今の社会と接合がないようで意外とある。

6月8日 6章タイトル「能力と危険」という翻訳について

6章のタイトルは原著では、”Powers and Danger”。邦訳は「能力と危険」。

これを私が訳すとしたらどの言葉を選ぶかはよくわからないけれど、Powerが「能力」に訳出され、かつ 複数形の”s”が邦訳時に落ちてしまっていることが、本章の難易度を上げてしまっていると思う。

とはいえ、この本の邦訳にはとてつもない苦労があったことを考えると、訳に問題があるよね、などと軽々しいことは言えない。とはいえ不思議なのは、なぜこの本を夏目漱石の研究家が訳すことになったのか。それは謎。

それはさておき、6章を読むと改めて本書の面白さを感じる。「汚穢と禁忌」を「汚さと秩序の本」みたいに考えてしまうのは実にもったい無い。

5月19日 新しい時間が流れた

あっという間に5章までの前半が終了。それぞれの講座の終わりには有志のアフタートークを開くんだけど、参加された一人の方がこんなことをおっしゃっていた。

自分の世界を全然違う方向から切り取られた感じ。新しい時間が流れていた感じがして。それがシンプルに面白かった。読みきれずに受けたこともあったが、未開人の社会と自分の日常生活がリンクしている部分があって面白かった。

今朝の日記にも書いたけど、人類学の醍醐味はまさにここにあると思う。「新しい時間が流れる」という表現がなんとも味わい深い。

「一人で読んでいたら絶対に挫けていた」という意見や、「4章・5章で一気に面白くなった」という意見に多くの人が頷く。

確かに「汚穢と禁忌」を一人で通読するのは、もはや修行かもしれない…

他方、4章・5章で面白くなったというのは、内容だけでなく、わからない部分がありつつも読み続けてきたことで、ダグラスの文体や考え方に慣れてきたからこそ、という部分が間違いなくある。なので受講生の皆さんはそこは自信を持って欲しいなあ、と思うのです。

5月19日 激アツ4章

「汚穢と禁忌」の4章が注目されることは一般にないのだけれど、この本の見どころの1つはやはり4章だと思う。先行研究をひっくり返して行くところも展開が楽しい。(が、この本は大切なところを黒字にしたり、表にしたりはしてくれてないので、楽しいところに辿り着くまでには注意が必要)

受講生の皆さんも4章の面白さを体感してくれたらしく、こういうのが共有できると私も嬉しい。

予告通り、激アツな章でした。

自分の価値観の盲点が見えたような、世界が裏がえったような、そんな感覚。

これまで呪術・穢・儀式、いずれも自分の実世界とはそこまで結び付けられなかったのですが、今回の章を読んで、自分、めちゃくちゃ呪術も儀式もしてるし、にも関わらず、社会進化論的な、エセ科学を信じてる人はマジ意味不明なヤバい人たち・・・というような偏見をなんの疑いもなくもっていたな~と(人を苦しめるあかんエセ科学はあかんのですが)恥ずかしくなってしまいました。

第四章は読みながらゾクゾクしました。読書によって、ものの見方が変わる経験ができたからです。

形骸化していることや、形式的なことは、意味がないと軽んずる向きがあると思います。自分が正にそうで、形ばかりで実質的な意味が感じられない行為は、「儀式」だ!と揶揄していました。ところが、第四章を通して、その「儀式」が、経験を創造する・変容するという、機能をもっているという視点を与えてくれたのです。そうなると、これまで意味がないと考えていた形式的な事柄を再解釈してみたいという気になりました。

そう考え出すと、日常には儀式が溢れているし、呪術的な取り組みも溢れていることに気が付きます。だいぶ雑ですが、広告は類感呪術的だと考えると、広告代理店は呪術結社のようにも思えて、不思議です。自分が、無自覚のまま、呪術的なるものに囲まれて生きているという視点を得て、異世界に迷い込んだ気分です。

ガイダンス、解釈、現在実際に起こっていることとの結び付けにわくわくしながら、毎週楽しみにしています。ライブでの参加ができないことがありますが、それでもアーカイブにて十分臨場感を感じながら勉強しています。

講座を通じて人類学の楽しさを実感してもらい、それをそれぞれの受講生の暮らしに落とし込んでくれれば、と思う。

あっという間に本日は前半の最終日。

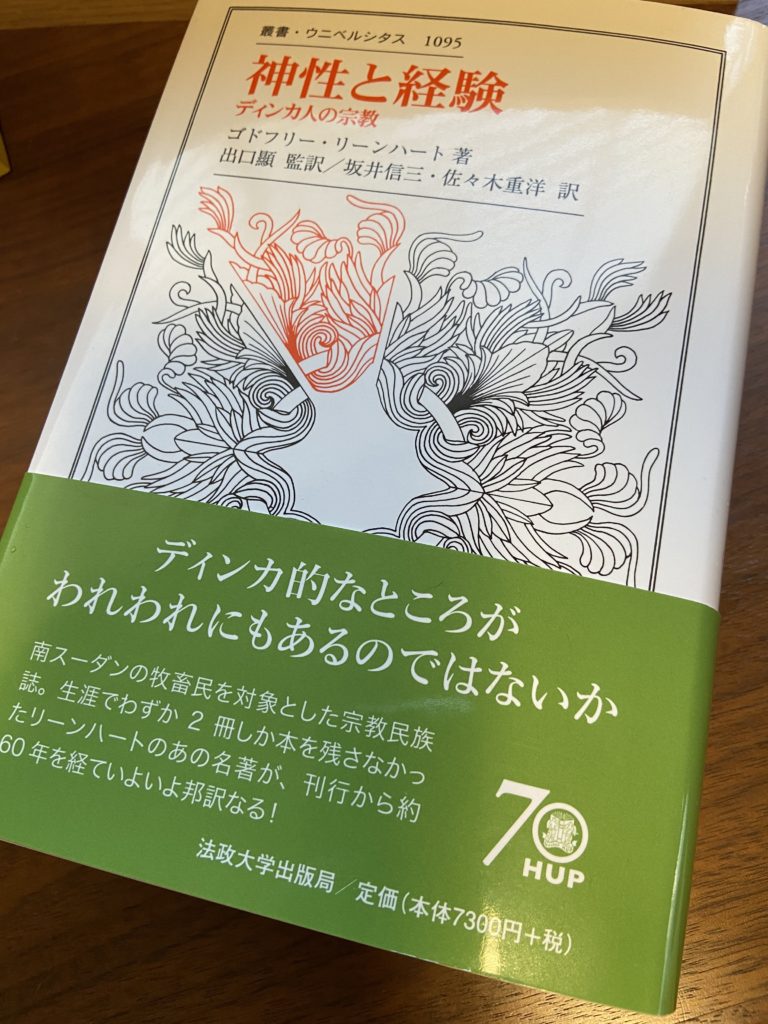

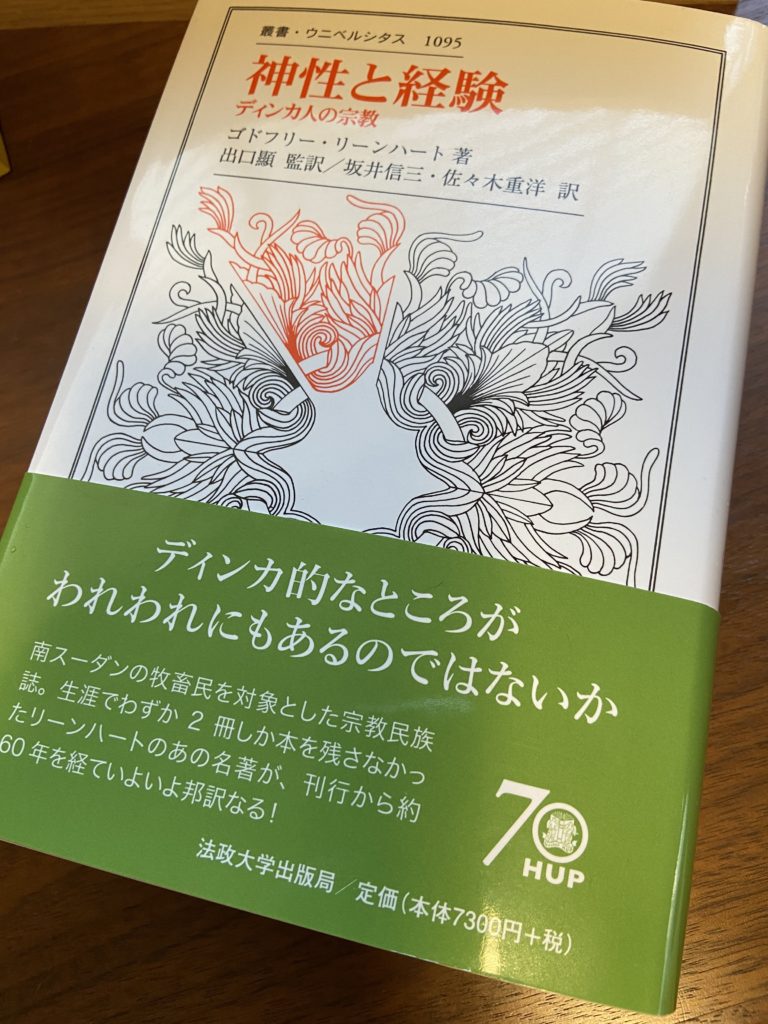

5月9日 『神性と経験』by ゴドフリー・リーンハート

他の仕事に追われ、なかなか更新のできない第2クールのダグラス日記。

日記の更新は少ないけれど講座は順調に進んでおり、再来週で前半はもう最終回。

今週は私がお勧めする章の1つ、第4章の日。

4章では、イギリスの人類学者 ゴドフリー・リーンハートによる『神性と経験ーディンカ族の宗教』(2019, 法政大学出版局)が大きく引用されている。

最近退官された人類学者の出口顕さんが解説を書いていて、そこにはこのようなことが書いてある。

本書は今なお読むに値する数少ない社会人類学の著書の人とであり…再評価に値する注目すべき所として取り上げられている

P466

7300円(しかも税別!)という、超高額な本なので購入のお勧めはとてもできないのだが、「それはおまじないに過ぎない」みたいな「素朴な科学主義」(詳細は、朝日新聞ReRon連載をどうぞ)に違和感を感じる人はきっと楽しめるだろう。

もちろん明日の講座では「神性と経験」のご紹介を致します!

4月27日 「マスク」から連想されるもの3つ

メアリ・ダグラスといえば「象徴人類学」。象徴人類学の雰囲気を感じてもらうための導入として、「マスク」から連想されるもの3つを挙げてもらった。たとえばこんな感じ。

- 花粉症、病院、圧力

- 風邪 コロナ 花粉症

- 白、暑い、プロレスラー

- メロン、隠す、映画

- 白、苦しい、暑い

- 安倍さん、肌荒れ、薬局

- 息苦しさ、入店時必要、顔隠し

- イーロン・マスク、夕張、メロン

ある単語からそれぞれが連想するものにはかなりの幅があって、会話は言葉の裏にある連想も混じり合いながら進んでいる。ただ共通して連想されがちなものもあって、それが共同体の維持にいい意味でも悪い意味でも寄与する。

コロナワクチンについてはもう修復し難いほどの分断ができているけれど、あちらが正しくて、向こうが間違っていると言った正誤の議論だけでなく、何が連想されているかという象徴人類学的な捉え方は、分断を理解する上での別の回路を開くと思う。

4月15日 1章が難解すぎて心が折れた皆様の率直な嘆き

わけがわからん

そもそも難しい漢字を使わないで欲しい

引用が多くてダグラスが何を言いたいか掴みにくい

とにかく難しい

ノートを取りながらでないとちんぷんかんぷんでした笑

めっちゃむずかしかったです 何度も寝落ちしました

よくわからない・・・。受講まちがったかもしれない

チャットなんたらのAIに要約を作ってもらったが、それでもわけがわからなかった

はい、そうですよね。大変に正常な反応なのでご安心ください。

チャットなんたらを試した心意気に喝采。

受講後のレビューシートより

『汚穢と禁忌』を読んでいて、あまりの難解さに「受講申し込みは間違いだったか!?」と心配でならなかったが、大変刺激的かつ楽しい1時間半だった。次回が待ち遠しい。

第1章で躓き、挫折し、申し込んで後悔していた自分を恥じたいです。やはり申し込んで良かったと思いました。次回以降が楽しみです。

そう感じていただけよかったです!2回目も楽しんでいきましょう。